Désastre

en Afghanistan

"La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffise à un peuple d’entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés ; et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c’est de les repousser comme des ennemis" (Robespierre, 2 janvier 1792).

L’analyse Cost of War du Watson Institute de l’université de Brown (Rhode Island) estime que la plus longue guerre jamais menée par les États-Unis a coûté la vie à plus de 47 000 civils afghans, 70 000 membres de l’armée et de la police afghanes, 2 448 soldats américains, 1 444 soldats des forces alliées. Elle a par ailleurs, selon Joe Biden, "coûté 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans à l'Amérique".

Ce désastre était-il prévisible ? Oui ! Dès le 7 février 2003, Dominique Bari (dans l’Humanité), par exemple, faisait preuve d’une grande clairvoyance : " Le pays est toujours dans le chaos, les intégristes se réorganisent, le déploiement de force des États-Unis, sans véritable solution politique, conforte l'antiaméricanisme des populations civiles frappées par l'insécurité constante".

George W. Bush, au lendemain de l’assassinat du commandant Massoud (opposant au régime taliban et ancien adversaire des Soviétiques) puis des attentats du 11 septembre 2001 (préparés par Ben Laden depuis l'Afghanistan), a précipité les U.S.A. et l’OTAN dans une guerre d’abord punitive (sans forcément comprendre les subtiles différences entre les positions des talibans et d’Al-Qaida), avant de l’étendre à l’Irak (qui n’avait rien à voir) et de la transformer en croisade pour faire bénéficier les Afghans des "valeurs" de l’Occident.

On ne peut nier que le régime taliban était une catastrophe pour le pays : le supplice et l’assassinat de l’ancien président Najibullah, la destruction des statues de Bouddhas de Bâmiyân, la mise en place d’un tout-puissant "ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice", l'interprétation dévoyée de la charia, la violence institutionnalisée au nom de Dieu, le rôle social des femmes limité à celui de procréatrices, le port imposé de la burqa, la lapidation des femmes adultères, l’enrichissement des chefs islamistes par la culture de l’opium… ne pouvaient que susciter l’horreur !

Mais dès 2002, au lieu de s'en tenir à la lutte contre Ben Laden et les talibans, qui avait "justifié" l'intervention aux yeux d'une bonne partie de la planète, Bush avait donné à son armée une "mission" : instaurer une "nouvelle ère des droits de l'homme" en Afghanistan et mettre en place un "plan Marshall" pour en développer le territoire. En fait, qui les Américains ont-ils soutenu ? et avec quels résultats ? Aveuglés par des préjugés considérant le pays comme "tribal", dépourvus de tout respect pour des structures étatiques pourtant anciennes, ils ont imposé aux Afghans leur homme lige, le président Karzaï, qui a lancé un plan de reconstruction prévoyant une privatisation des entreprises publiques et une politique fiscale favorisant les investissements étrangers... dont la Chine a d'ailleurs été la principale bénéficiaire (mines, centrale électrique, chemins de fer, réseau routier). La corruption s'est étendue, les inégalités se sont creusées, et seule une petite partie de la population a vu sa vie s’améliorer sous la "protection" américaine. La fraude électorale était monnaie courante dans le pays, livré par ailleurs aux guerres tribales. Après Karzaï, la confusion politique à la tête de l'État s’est aggravée, avec la coexistence de deux exécutifs. Les envahisseurs n’ont pas été trop regardants sur les seigneurs de la guerre qu’ils ont soutenus dans les étapes successives de la guerre civile. Confrontés aux attentats-suicides, ils ont multiplié les "bavures", tuant de nombreux civils. Ils n'ont cessé de retarder le retrait annoncé de leurs troupes. Surtout, les talibans ont gagné peu à peu du terrain sans que l’occupant puisse rien faire, avant de revenir en force, galvanisés par la propagande islamique nourrie de la haine des envahisseurs et enrichis par le trafic de drogue.

Il était temps de sortir de l’impasse ! Il est absurde de rendre Joe Biden responsable de la débâcle, comme le fait une grande partie de la presse américaine, blessée dans son orgueil ; il n’a fait, en retirant les troupes US, qu’entériner le constat de son prédécesseur Donald Trump et de la "communauté internationale" : l'accord de Doha (Qatar) du 29 février 2020 entre les États-Unis et les talibans prévoyait le retrait de toutes les troupes américaines et de l'OTAN d'Afghanistan, en échange d'un engagement des talibans à empêcher al-Qaïda d'opérer dans les zones sous leur contrôle et de l'ouverture de pourparlers entre les talibans et le gouvernement afghan d'alors. Il fut approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU et par les pays voisins.

La France, quant à elle, avait retiré ses troupes entre 2011 et 2014. Il est vrai qu’elle est déjà bien occupée depuis 2013 par un type d’opérations assez semblables menées au Sahel, qui pourraient bien déboucher, elles aussi, sur un désastre !

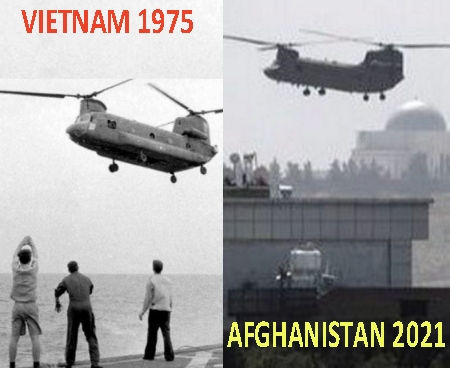

Tout au plus peut-on reprocher à Biden d’avoir sous-estimé la force des talibans au début de son mandat, ce qui l’a obligé à quitter le pays bien plus tôt que prévu, en catastrophe, sans avoir les moyens de protéger les populations civiles, en particulier de ceux qui avaient lié leur sort à la présence américaine ; l'évacuation précipitée de quelques-uns d'entre eux par l'aéroport de Kaboul, au prix d'un attentat sanglant, a été apocalyptique !

Comprenant l’inefficacité de la présence militaire, il espère que les talibans sont prêts à mener une politique moins intégriste, moins violente à l’égard des femmes, plus éloignée des positions de Daech, plus ouverte sur l’extérieur que par le passé afin de s’installer plus durablement au pouvoir. Tout cela est bien hasardeux… mais l’alternative qu’aurait représenté un engagement militaire américain accru aurait été une folie !En dépit de l'énorme puissance économique et militaire des États-Unis et de leurs alliés, les "missionnaires armés" par des politiciens – obnubilés par leur opinion publique – incapables d'imaginer d'autres options que l'intervention de troupes sur le terrain (George W. Bush) ont lamentablement échoué, laissant l'Afghanistan dans une situation très comparable à celle qu'ils avaient trouvée en arrivant, après vingt ans de souffrances. L'avenir de l'Afghanistan, toujours livré à des luttes de factions ethniques, politiques et religieuses, est très sombre.

Mais n'oublions pas que depuis la fin du XXe siècle, cet interventionnisme de dirigeants occidentaux a été encouragé par des idéologues tout aussi coupables qu'eux. Les "missionnaires" ont été "armés" aussi par des publicistes et des philosophes adeptes du "devoir d'intervention" (Jean-François Revel, Bernard-Henri Lévy), par des humanitaires et des juristes partisans du "droit d'ingérence" (Bernard Kouchner, Mario Bettati), dont le bilan au Rwanda, en Irak, en Libye, au Sahel... n'a rien de brillant ! Pourtant, la déclaration du "Groupe des 77" pays en développement membres de l'O.N.U. en 2000 rejetait clairement le « soi-disant "droit" d’intervention humanitaire, qui n’a aucun fondement juridique dans la Charte des Nations Unies et dans les principes généraux du droit international ».

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/01/guerre-en-afghanistan-retour-sur-vingt-ans-de-presence-americaine_6078741_3210.html

https://www.humanite.fr/le-desastre-de-lintervention-en-afghanistan-279420 (article intégral payant)https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2006-2-page-35.htm

https://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-le-sahel-peut-il-etre-un-afghanistan-francais (article intégral payant)https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019261/afghanistan/ (rediffusion dans la nuit du 4 au 5 novembre)